これは本物?まがいもの? デュシャンの”アート作品”

「ほんもの」と「まがいもの」の違いって?

先日友人と飲んでいた時、「『まがいもの』になって勝つよりは、敗れても本物でいたいよね」という話になりました。

しかし、あとで冷静になった時「『まがいもの』とはなんだろう」という疑問が(自分の中で)湧き上がってきました。

本物と『まがいもの』の違いとはなにか?

考えれば考えるほど、奥の深い命題のような気がしてきます。(単なる考えすぎかもですが(笑))

まがい物を辞書で調べると例えば次のような感じです。

まがい‐もの【擬い物】マガヒ‥

似せてつくった物。にせもの。「―をつかまされる」(広辞苑)

上記のように、「にせもの」つまり本物ではないもの、コピーや模倣品などがまがいものと言えそうです。

アート作品やブランド商品に対して、それを真似して、(今ならデジタルでコピーして)売ったら、著作権法違反や意匠法違反、不当競争防止法違反などの犯罪行為ですね。

このようなわかりやすい「まがいもの」もありますが、判別が難しいものも世の中にはたくさんあります。

芸術でも、「完全なオリジナルはない」とはよく言われていて、芸術の巨匠と言われている人でも最初は誰かの模倣から始まります。

私達の身近にあるたくさんの品は、その殆どが「大量生産品」「コモディティ商品や製品」です。ある意味私達は「コピー商品」「模造品」に囲まれて暮らしていますが、これらが「まがいもの」か?というとそうではないと思います。(中には「まがいもの」もあるかもしれません。)

「デジタル」に至っては、すべて「コピー」と言っても過言ではなく、今読んでいるこの文章も、私が書いた文そのものではなく、デジタル回線に乗った「コピー」が皆さんのパソコンやスマホの画面に表示されているわけですよね。

また、現在様々なところで議論を巻き起こしている「生成AI」。例えばChatGPTは、あちこちで誰かによって書かれた文章(データセット)を継ぎ接ぎして書かれるシステムですから、「まがいもの」と言えそうです。

しかし、ChatGPTの助けを借りて自分で作成した文章は、どこからが本物でどこからが「まがいもの」なのか判断するのは(書いた本人でさえ)難しいのではないでしょうか?

本物の経営とまがいものの経営の違い

このようなことを踏まえて、「本物の経営」「まがいものの経営」を考えるにあたって、自分のオリジナルか、誰かのものまねなのかを単純に当てはめても、その区別は難しそうです。

真面目にラーメン屋を営んでいるお店は、それが大衆向けで安いありふれたラーメンだったとしても「本物の経営」を営んでいるでしょうし、オリジナル製品や誰もやっていないビジネスで儲かったとしても、それが「詐欺ビジネス」だとしたら、その経営者は間違いなく「まがいもの」です。

ここからは私独自の見解も含まれますが、そこに「意味」があるかどうかが、「本物」か「まがいもの」かの境界かと行って良いのではないかと思います。

「意味」については、アートの定義「具現化された意味」についてアート思考の定義のところで解説しています。

生成AIによって創られたアート作品が「本物」か「まがいもの」かという議論も活発ですが、単にこれらによって創られた「絵」「文章」は、そこに意味はないので「まがいもの」でありアートではありません。

しかし、生成AIをツールとして使い、制作者が「意味」を込めた作品は(著作権法等の議論は置いておくとしても)アートであり、それはそれで「本物」といえるのではないでしょうか。

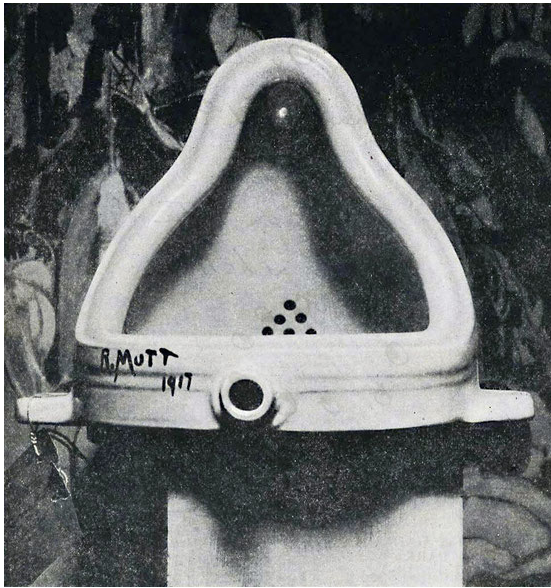

生成AIにおけるアートの位置づけは、現代アートの起点となった、デュシャンの「泉」(男性用便器を横に置いてサインを付けただけの「アート作品」)や、先日鳥取県立美術館が3億円で購入したことで話題となった、アンディ・ウォーホールの「ブリロ・ボックス」(ありふれた「日用品のダンボール箱」そっくりに木箱で創ったアート作品)の議論と同じではないかと考えます。

鳥取県立美術館が3億円で購入した「ブリロ・ボックス」

経営やビジネスにおいても同じで、そのビジネスに関わる人たち(ステークホルダー)が「意味」を見いだせるかどうかが、本物と「まがいもの」の差になるでしょう。

「お金儲け」を目的とするのが良いのか悪いことなのかという議論もありますが、上記の事例のように「自分だけがお金持ちになりたい」と詐欺商売や、あるいは詐欺でなくてもステークホルダーにとって何のメリットも意味もない商品やサービスしか出せない経営者は、「まがいもの」経営者です。

逆に言えば「お金狙いの犯罪集団」でも、例えばルパン三世の仲間たちや「オーシャンズ11」など、そこに「意味」を見出すことができれば、(善悪はともかく)「本物」ということができるかもしれません。

特にビジネスや経営においては、自分だけでなく顧客など「ステークホルダー」にとって「意味」があることなのか、という視点が大事なのだろうと思います。