なぜ小泉進次郎氏は敗れたのか?

日本の次期リーダーを決める自民党総裁選で、小泉進次郎氏が昨年に続いて再び敗北を喫しました。メディアは、麻生派など派閥の論理、あるいはステマ報道といった外部要因を敗因として挙げました。しかし、本当にそれだけが理由でしょうか。

今回の総裁選を注意深く見ていた多くの国民、そして党員は、彼に対しもっと根深い不安を持っていたのかもしれません。

「他の候補者と比べて演説の重みが違った。」これは毎日新聞に掲載された「地元の人の声」です。

前回の総裁選から言われ続けてきた「本当にこの人に日本を任せてよいのか」という漠然とした不安。それは、単なる人気や知名度を超えた、リーダーとしての資質に対する疑問に他なりません。そして、その不安を象徴するのが、彼独特の言葉の言い回しである「進次郎構文」に他ならないと私は考えています。

「進次郎構文」とは?

「進次郎構文」とは、小泉氏が使う、一見するともっともらしいが、中身がないと揶揄される独特の言い回しを指します。その本質は、「トートロジー(同語反復)」にあります。

トートロジーとは、同じ意味の言葉を繰り返すことで、あたかも何か重要なことを言っているかのように聞こえる修辞法です。

進次郎構文として知られるものに、

「毎日でも食べたいということは、毎日でも食べているわけではない」

「今のままではいけないと思います。だからこそ、日本は今のままではいけないと思っている」

これらの言葉は一瞬深く考えさせられるような哲学的な響きがありますが、よくよく聞くと、結論が堂々巡りになっており、具体的な情報や論理的な根拠が何も含まれていないことがわかります。文章にするとすぐにわかるのですが、ちょっと聞いてるだけではおかしいとは思われない場合も多いですね。

彼の言葉は、SNSでの共感や拡散には向いていました。シンプルで耳障りが良く、誰にでも理解しやすい。また選挙演説のような、「聞いている人がすべて味方」という状況でいちいち、言葉を精査することはありませんし、さわやかな容姿、歯切れの良い話し方もあって、彼の周りには「進次郎ファンのおばさま」たちの黄色い声が常に飛び交っていました。

しかし、国のトップとなる総理大臣となるには、それだけでは足りません。

国の未来を託すリーダーを選ぶという、人生の重大な決断を迫られる総裁選のような舞台で、この言葉の「軽さ」が弱点として露呈してしまいました。

実は私たちも「進次郎構文」を使っている

「やっぱり進次郎じゃだめだよね」と酒の肴にしているあなた。そういう私たちも日々のビジネスシーンで、無意識のうちに「進次郎構文」に近い話し方をしていることが多々あります。例えば、

「わが社の製品Aは売上があまり伸びていないので、今期はもっと力を入れなければなりません。」

製品Aの代わりに、「営業部3課」など部署を入れるケースもありますが、会議や朝礼などでよく聞きませんか?

これも一瞬、ちゃんとした言葉のようにも聞こえますが、要は「A製品は売れてないから売れないのだ(だから売れるようにしよう)」ということしか言っていないですね。

世界的な経済学者の有名な論文でも、こういったトートロジーがみられることもあります。

入山章栄先生の「世界標準の経営理論」で取り上げられたRBV(資源ベース理論)。経営学者としてマイケル・ポーターと並ぶ巨頭リチャード・バーニーの経営理論ですが、要約すると次のようになります。

「企業が持つ資源(技術、人材、ブランドなど)に価値があり、それが希少なとき、その企業は競争優位を実現する。」

なるほど~って思いますか?

でも後半の「競争優位」という言葉に注目してください。「競争優位」とは「他社にはできない価値創造戦略を起こす力」と定義されます。

するとこれを入れて上の文章を言い換えると、

「価値があり稀少なリソースを持つ企業は、価値があって稀少な戦略を行う力を実現する。」

・・トートロジーで当たり前な言葉になってしまいました。

こういう文章を「反証可能性がない」といいます。誰も反対できない文章ですが、哲学者のカール・ポパーは、「科学とは反証ができることである」と述べました。

そして政治やビジネスの世界では、反証可能性がない=言葉の重みがない=信用ができないとなってしまうのです。

当然ながらそれでは相手を説得したり、納得させることはできません。

世界的な学者ですら、その穴に落ちることがあるのですから、私たちも「わが身」を振り返って考える必要があるでしょう。

三角ロジックで説得力ある言葉に変える

信用が得られ、説得力ある話し方をする簡単な考え方として「三角ロジック」があります。

「簡単な」というのは小学生でも身に着けられるという意味です。

実はこの「三角ロジック」、小中学校の授業でも取り入れ始められています。

例えば熊本大学教育学部付属小学校では、平成21年からの3年間、文科省委託研究校として、「論理科」の開発に携わり、対話による論理的コミュニケーソン能力の育成をめざして授業づくりを行いましたが、その基盤となる理論で採用されたのが、この三角ロジックでした。

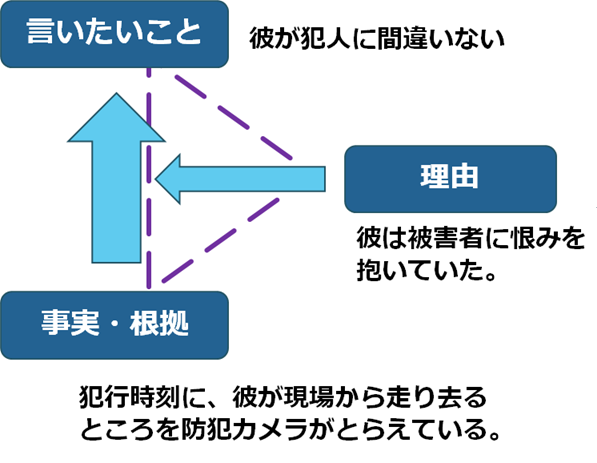

三角ロジックは以下の3つの要素で構成されます。

1.言いたいこと、主張(Claim): 最も伝えたい結論や意見。

2.事実、根拠(Data): 主張を裏付ける事実やデータ。

3.理由、論拠(Warrant): 根拠と主張を結びつける「なぜならば」「だから」にあたる部分。根拠が主張を支える理由や、その前提となる考え方。

簡単な三角ロジックの事例として、探偵ドラマでおなじみの「犯人は〇〇だ」で考えてみましょう。

言いたいこと・主張(Claim) 「彼が犯人に間違いない」

事実・データ(Data)「犯行時刻に、彼が現場から走り去るところを防犯カメラがとらえている」

理由・論拠(Warrant)「彼は被害者に恨みを抱いていた」

小泉進次郎氏の言葉を「力強く説得力のあるもの」に変換してみた

では、実際に小泉氏が総裁選で発した言葉を、三角ロジックで再構築してみましょう。彼の言葉が、どのように「重み」を持つかに注目してください。

1.「心を一つにする」

•元の発言: 「今、自民党に必要なのは、まず我々が心を一つにすること」

三角ロジックによる変換例:

主張: 「国民との信頼関係を再構築するため、今こそ自民党が心を一つにすべきです。」

根拠: 「なぜならば、過去数年間の政治とカネの問題により、国民の自民党に対する信頼度は著しく低下しました。」

論拠: 「そして、国民の皆様に『この党は、国民のために一致団結して仕事をする覚悟がある』と信じていただくことこそが、信頼回復の唯一の道だからです。」

2.「力不足」

•元の発言: 「改めて昨年に続き、自分の力不足、これにしっかりと向き合いたいと思います」

•三角ロジックによる変換例:

主張:「今回の敗北は、私自身の力不足に他なりません。この経験を糧に、私は真の説得力と実行力を磨き抜きます。」

根拠: 「なぜならば、私の演説は、抽象的な理想論に終始し、国民の求める具体的な解決策や、それを実現する確固たる道筋を示せなかったからです。」

論拠: 「そして、真のリーダーとは、耳障りの良い言葉を並べるだけでなく、具体的な行動計画と、それを成し遂げるための熱意と覚悟を言葉で示し、国民と未来を共有できる人間であると、今回の総裁選を通じて痛感したからです。」

三角ロジックが、私たちの未来を拓く

小泉進次郎氏の敗北は、決して他人事ではありません。もともと日本人は、欧米人のようにロジカルな言葉使いをしません。(私たちが多用する起承転結は三角ロジックのようなロジカルな体系ではない)

情報過多で、誰もが簡単に意見を発信できる現代社会では、「何を言うか」以上に、「なぜそれを言うのか」、「どうやってそれを実現するのか」という論理的な裏付けが、私たちの信頼と評価を決定づけます。

「なんとなくよさそう」「なんとなく頑張る」という、曖昧な言葉はもはや通用しないでしょう。

これからの社会で、AIが私たちの仕事を代替していく時代において、人間が持つべき最も重要な能力の一つは、「論理的思考に基づいた、説得力あるコミュニケーション能力」です。

私たちは、小泉氏の経験を反面教師として、日々の業務やキャリア、人生のあらゆる場面で、言葉に「重み」を持たせる訓練を始めなければならないと思います。

2025年11月7日(大阪会場)

2926年1月30日(オンライン開催)