KJ法は、川喜田二郎東京工業大学元教授により考案された問題解決手法です。

1960年代の半ばに発表され、現在でも広く国内外で活用されています。おそらく多くの人がその名前を聞いたことがあると思います。データの分類法や整理法と誤解している人も多いですが、それはKJ法の機能の一部に過ぎず、決して分類や整理を目的とした手法ではありません。

KJ法とデザイン思考

川喜田氏より直接KJ法を学んだ北陸先端大学の國藤進名誉教授は、デザイン思考はアメリカが日本から学んだ手法である。と述べています。慶應SDM委員長の前野隆司教授もスタンフォード大学d-schoolの先生に「日本人はデザイン思考を学ぶ必要はない、デザイン思考は我々(アメリカ人)が日本人から学んだグループ思考の方式だから」と言われたとよく話しています。

また米国でデザイン思考を学んだ佐宗邦威氏も著書「21世紀のビジネスにデザイン思考が必要な理由」(クロスメディアパブリッシング)で、「川喜田氏がもともと行っていたKJ法は、私が留学を通じて学んだデザイン思考のプロセスや考え方とほぼ同じ」と述べています。

KJ法が海外で広がった経緯はまた後程述べますが、KJ法はデザイン思考と同じく、課題解決やイノベーションに必要な発想を得ることができる手法です。

KJ法が生まれた経緯

川喜田氏の専門は、地理学と文化人類学。このどちらの学問も、実際に現地に行って調査研究するフィールドサイエンス(野外科学)が大切です。しかしこの分野には、過去の文献を調査する「書斎科学」、実験室で観察や検証を行う「実験科学」のような方法論がありませんでした。特に当時は、定性(質的)データに関しては、処理方法や分析方法も皆無に近い状況だったのです。(米国でグレイザーとストラウスによってグラウンデッド・セオリー・アプローチ(GTA)が発表されたのもほぼ同時期の60年代半ばです。GTAは看護学の現場から生まれましたが、その目指すところや方法論はKJ法とかなり共通点があります。)

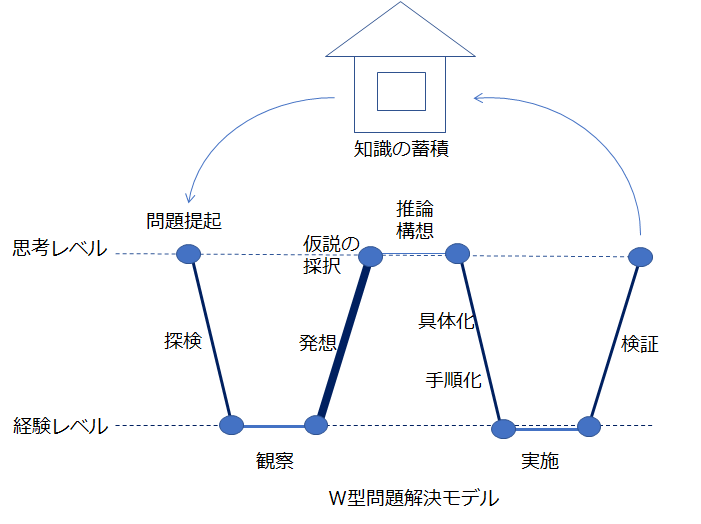

川喜田氏は、フィールドサイエンスを他の2つの「科学(サイエンス)」と統合した「W型問題解決モデル」を考案しました。

Wの最初のVにあたるのが、フィールドサイエンスです。ここでは対象を観察し仮説を提示します。「この種族が〇〇なのは、△△だからである」といった具合です。

そしてそれを後半のVで、文献などで先行研究を調べたり実験したり確認したりして検証する。それが科学の流れになります。

カンの良い方なら既にお気づきのように、これは研究手法としてだけでなく、課題解決やマーケティング等でもまったく同じプロセスとなることがわかり、KJ法は発想法として注目を集めることになりました。

ある問題について、深く対象を観察し、真の問題点やレバレッジポイントを見つけ出す。それに対しプロトタイプをつくり検証をする。

IDEO(d.School)のデザイン思考のプロセスやシステムズ・エンジニアリング(SE)のVモデルにも対応していることがお解りかと思います。

また、この流れを「知識の流れ」と考え、思考レベルを「形式知」、経験レベルを「暗黙知」と考えると、野中郁次郎氏の場の理論(SECI理論)にも対応していることもわかります。

実は川喜田氏、野中氏も西田幾多郎の影響を受けていることをそれぞれの著書や論文で語っています。川喜田氏の著書(発想法:中公新書)を読むと東洋思想、無の哲学がKJ法のベースにあることが理解できます。

KJ法の手順

このW型問題解決モデルのうち、始点にあたる問題提起から実施まで、つまり検証を除いた部分までが、KJ法の範囲になります。

問題を提起(例えば科学上の問題、マーケティング、課題など)したら、その対象を観察し、データを集めます。そのデータを数十~の切片に分けたのち、そのデータの切片を結合、統合して課題解決の仮説を作ります(以上Wの左側のV)。そして仮説に基づいて課題解決策を決めて具体的な手順や実施に落としていきます。これがKJ法の全体の流れです。(広義のKJ法とも言います。)

そしてW型モデルのうち、最初のVの上に上がる「発想」の線(太線)が、KJ法独自のメソッドになります。

切片化されたデータの中で、共通するもの、親和性があるものを数枚ずつ一つのグループにしていきます。

グルーピングは単に同じ文字が入っているとか、同種であるという論理的な形ではなく、感覚や直感を大事にします。間違っても、「こういうグループに分けよう」とあらかじめ決めることはやってはいけません。「データが語りかけてくる」のに従います。「Don’t think, Feel!(考えるな、感じろ)」ですね。

データのグループ化が終わったら、そのグループごとにそのグループを表す「表札」を付けます。

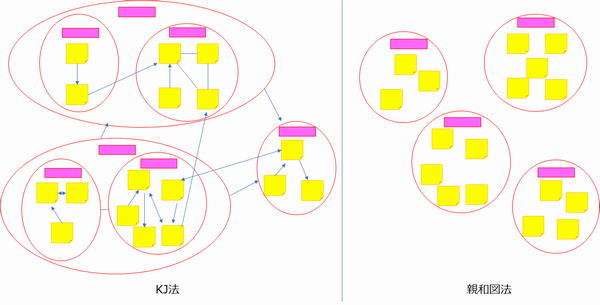

ここまではいわゆる「親和図法」とほぼ同じですが、KJ法ではここから、そのグループの構造化を行います。切片のデータ同士、あるいはグループ同士の関係をさらに描きます。

具体的にはデータやグループ間の因果関係を矢印で結ぶ、似たグループをさらに大きなグループにまとめる。データ間に相反関係があれば、それも記します。

このような構造化、統合化を行うことで、新たな仮説の形、気づきを得る。それがKJ法を使った発想法の肝になります。

なぜ構造化や統合を行うことが、発想法として有効なのかは、「イノベーションのためのブレインストーミング(ブレスト)の正しいやり方・進め方」で書いた通りです。

(KJ法が世に出た時代はまだ因果ループは知られていませんでしたが、この手法と併せることでとても有効に働きます。)

データの構造化が終わったら、それを文章化します。あるいは口頭で説明できるようにする、でもかまいません。

構造化で図示することをKJ法A型、文章化をB型と呼びます。

そしてデザイン思考やシステム思考と同じように、このプロセスも順番通り一回やればそれで終了、というものではなく、必要に応じて何度も繰り返します。

例えば、KJ法B型の文章をまた切片化してまたグループ化する。こうすることでまた新たな発想やアイデアが得られます。これを特に累積的KJ法と呼びます。

この発想法の部分、データの構造化を狭義のKJ法と呼ぶ場合もあります。

KJ法と親和図法

このKJ法、特に狭義のKJ法は、親和図法とよく混同されて使われています。

しかし上にも記したように、KJ法と親和図法はイコールではありません。

実はこれには事情があって、1970年代に入り、日本製品が世界を席巻し始めるとともに、「日本型経営」に世界が注目するようになりました。

中でも彼らが注目したのが、現場が自律的に動くQCサークル活動でした。

この時代の要請に応じ日本科学技術連盟が国内外に「QC7つ道具」「新QC7つ道具」と言われる手法を発表します。そのうちの一つが当時国内で普及し広がっていたKJ法(KJ法のうちA型のみを簡素化して紹介)なのですが、商標権の関係もあって「親和図法(Affinity Diagram)」と名付けられ、この名前が世界に広がったという経緯があります。

「Affinity Diagram」はベイヤーやホルツブラットらによって米国のデザイン関係者などに紹介され、デザイン思考のメソッドとして普及しました。

ただホルツブラッドらは、親和図法を帰納法(Induction)と考え、データを一定の定義に従い整理、統合するための一手法と考えていたのに対し、川喜田氏は、KJ法は「発想法(Abduction)」であると一貫して主張していました。

この差こそ、西洋文化(有の哲学)と日本文化(無の哲学)の差なのですが、暗黙知は当然米国には伝わらず(野中のSECI理論発表は、まだ後のことです。)、親和図法の普及とともに、KJ法も、これは分類法、整理法であるとの誤解も広がっていきました。

「デザイン思考」が日本で普及するにつれ、Affinity Diagram(親和図法)が逆輸入されるようになり、この米国流の考えが日本にも広まったことで、親和図法とKJ法の乖離や誤解が起きてしまっています。