DX(デジタル・トランスフォーメーション)レポート2.2について

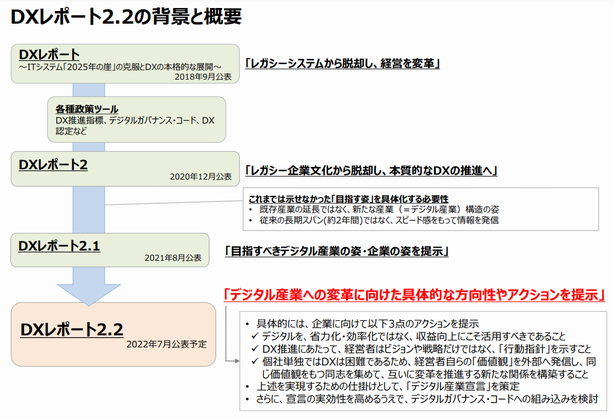

2022年7月、DXレポート2.2の概要が経済産業省から公表されました。

DX(デジタル・トランスフォーメーション)レポートは、「2025年の崖」で衝撃を与えた2018年以来、ほぼ年に一回のペースでバージョンアップされており、今回のバージョン2.2は、3回目のバージョンアップになります。

そもそも経産省はなぜ、「DXレポートのバージョンアップ」を行ったのでしょうか?

それは2020年12月に発行された「DXレポート2」で書かれた「反省」がベースにあります。

2018年の「DXレポート」では、「2025 年までにレガシー刷新に計画的に取り組むことの必要性とデジタル技術を前提とした企業経営の変革の方向性を指摘し」、その認識は企業のIT部門やITベンダーの間である程度拡がりました。

しかし一方で、2020年に発行されたDXレポートのバージョン2では、「我が国企業全体における DX への取組は全く不十分なレベルにあると認識せざるを得ない。」「先般の DX レポートでは『DX=レガシーシステム刷新』等、本質的ではない解釈を生んでしまい、また『現時点で競争優位性が確保できていればこれ以上の DX は不要である』という受け止めが広がったことも否定できない。」と述べています。

簡単に言うと、「新しいシステムを入れることがDXである」というITベンダーと、「効率化や省力化(→人件費の圧縮)をするためにITを入れるのがDXである」という企業経営者が、DXという名のもとにITを導入しているのが現状であること。

そしてその間、経産省が意図したような「生産性や競争力の向上」は見られず、最近の円安相場にも現れているように、日本経済は世界から取り残されつつある状況です。

DXレポートを取りまとめた経産省の和泉憲明氏は、日経ビジネスのインタビュー記事で「DXレポートを出したときには、デジタルによる新たな価値創造の議論が大きく花開くことと期待していた。しかし結果的には、レガシーシステムの延命に加担する形になってしまったのが反省点です。」と語っています。

当サイトでも2年以上前からこの状況に警鐘を鳴らしてきました。

組織改革のないDX(デジタル・トランスフォーメーション)ブームの絶望感 (2020年1月18日記事 ※同記事内で「生産性は20位、一人当たりGDPは26位」と書きましたが、翌年には23位、28位に落ちています。)

「DXレポート」で予言されていたみずほ銀行の惨状(2022年1月7日記事)

DXもアジャイルも、本質は「未来を見据えた経営」(2022年4月18日記事)

DXの目的は経営の効率化ではない

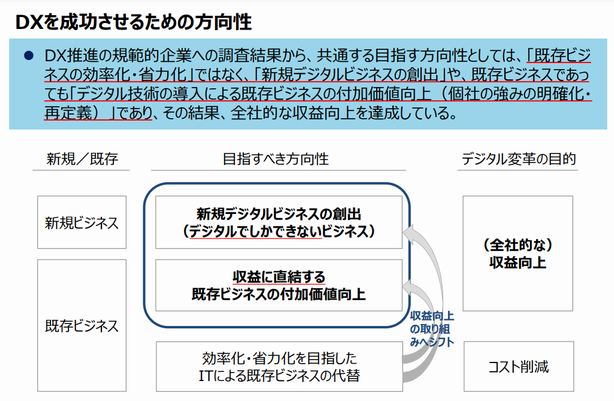

今回の「DXレポート2.2」では、「(上記の反省を踏まえ)DXの目的はITを導入して効率化・省力化を図ることではない」と強く打ち出しています。

「効率化や省力化」は日本企業のお家芸で、20世紀の経済環境では、その力で世界を席巻することができましたが、21世紀の環境では、もはや有効手段ではありません。

しかし日本企業はこの成功体験から脱却できず、さらなる効率化や省力化に固執したため、「VUCA時代のビジネスは進化論に学べ」にも記したように、30年も続くデフレスパイラルに落ち込んでしまいました。

今年(2022年)3月に経済産業省で開催された、「第3回デジタル産業への変革に向けた研究会」では、「目指すべき DX の方向性は、デジタルの活用を前提として、収益に直結するビジネスを展開することであるため、企業が『既存ビジネスの効率化』ではなく『新たな収益の創出』へ思い切って舵を切る後押しをしたい。」との意見が出されました。

それを受けて今回の「DXレポート2.2」では、いま日本企業に必要なことは、「デジタルを、省力化・効率化ではなく、収益向上にこそ活用すべきであること」としています。

DXレポート2.2概要より

DXは、ITを導入するとか、クラウドやリプレースをするとかいう次元の問題ではありません。なぜ経済産業省がここまでDXを重視するのか。

このまま日本が落ち込んでアジアの中等国になるのか、再び昔の輝きを取り戻すことができるのか。私たちはまさにその分岐点にいるからです。

DXで収益を向上させるには

ITを活用して様々なビジネスモデルを創造してきた海外企業と違い、日本では長らくITを「人が行う業務の代替手段」「人件費削減のための効率化手段」としてしか考えてこなかったため、DXでどうやって収益向上をすることができるのか、わからない経営者が多いのが現状です。

よその会社の見様見真似で、Eコマースを入れてみたり、データアナリストを雇ったりしている会社もありますが、効果(=収益)が上がったという例はとても少数です。

弊社では、システム会社やITベンダーと組んで、あるいは単独で、導入コンサルティングやワークショップを行っていますが、その手法で参考になる会社の事例を、以前書いた記事の中から紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

アマゾンの事例

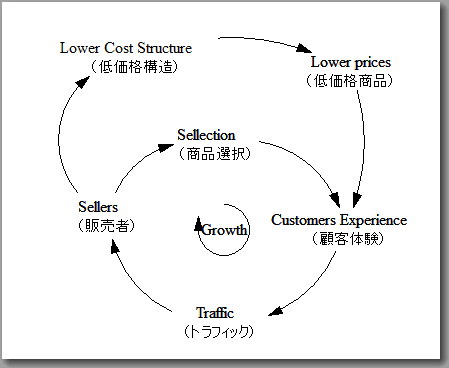

言うまでもなく世界最大のEコマース企業です。創業者のジェフ・ベゾスが、ファミリーレストランで友人たちに事業説明をした際に、そのテーブルにあった紙ナプキンに描いた図というのがあります。

このシンプルな因果ループ図(システム思考のメソッドの1つ)は、創業から20年以上たった今なお、アマゾンのビジネスモデルの根幹を表していることがおわかりかと思います。

アマゾンの事業目的は、利用者の顧客体験(Customer Experience)を通じ、Traffic(に伴う収益)を向上させることです。アマゾンの顧客体験は、この図から、低価格商品と商品選択に裏付けられていることがわかります。

つまり「いつでも豊富で安い商品を購入することができる」のがアマゾンの価値です。

よく誤解されることですが、アマゾンが世界有数の企業になったのは、書籍などの商品を、インターネットのシステムで購入できるようにした最初の企業だから、ではありません。

既存の流通体制とは異なるサプライチェーンを創造し、低価格で販売しながら利益が出るビジネスモデルを創ったこと。そして、今ではロングテールとして知られる、どんなマイナーな本でも、自宅ですぐに購入できる仕組みを構築したことです。

低価格構造(Low Cost Structure)をつくり、たくさんの販売者(Sellers)を揃えるという「戦略」を立て、その目的達成のために、ITシステムを活用する。

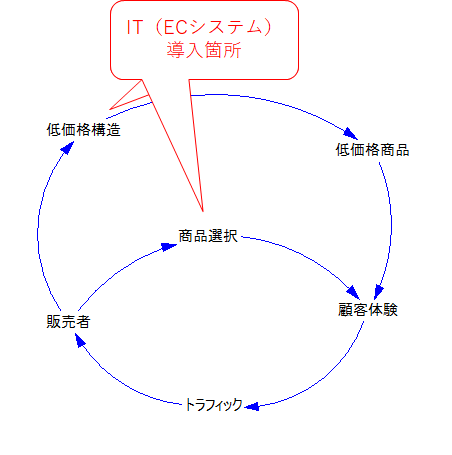

もう少しわかりやすく描くと、下図のような形が、アマゾンのDX(という言葉は当時ありませんが)になります。

ベイシアの事例

カインズやワークマン、ベイシア(いせや)など多くの流通企業を傘下に持つベイシアグループ。

その基幹企業であるベイシアでは、2020年からDXの取り組みを進めています。

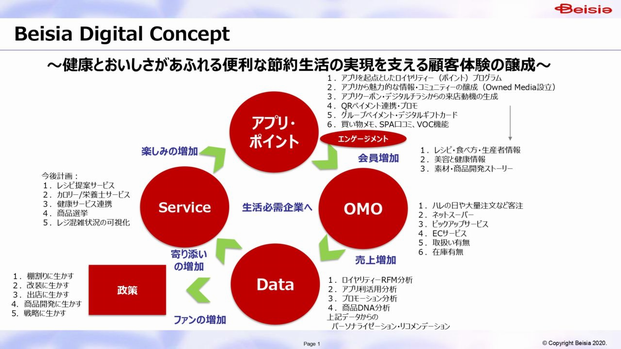

ベイシアでは早くから、「業務効率化や生産性向上を目的とするITとは明確に区別し、売上拡大に直結するものをDXと定義」しており、今回のDXレポート2.2の趣旨を先取りした形で改革が進められています。

その取り組みを一目でわかるようにしたのが「ぐるぐる図」です。

図表1:ベイシアのデジタルコンセプト「ぐるぐる図」

DIAMOND Chain Store ONLINE「開始から1年で劇的変化!「ぐるぐる図」で OMOを強化するベイシアのDX戦略とは」

関連記事

DXを日本一わかりやすく実行するベイシアグループの戦略

この「ぐるぐる図」においても、アマゾンと同じように、ITをどのように活用して、売上拡大や収益向上につなげていくかの戦略が明確です。

因果ループ図の形にして、どの部分にITを活用するか描き直したのが下図になります。

ITを活用し、それを自律的な収益向上につなげる戦略が明確であることがよくわかると思います。

以上の事例で、DXをどうやって収益向上につなげていくか、少しはイメージができたでしょうか?

この「戦略イメージ」が社内で共有されない限り、DXでの収益向上は見込めません。

一部の経営者や一部の部署でこの図を描いてみたところで、もちろんこのようなループは生まれず、社内全体で共有されて始めて、「因果ループ図」や「ぐるぐる図」が自律的に回り、持続的な収益向上が可能になるからです。

私たちのワークショップやコンサルテーションも、ほぼこの「DXレポート」に提言されているやり方と同じです。

DXレポート2.2の「3つのアクション」では、上述の「デジタルを、省力化・効率化ではなく、収益向上にこそ活用すべきであること」と並び、「DX推進にあたって、経営者はビジョンや戦略だけではなく、『行動指針』を示すこと」とあります。

この行動指針とは、上記の因果ループ図や「ぐるぐる図」描かれている内容そのものにほかなりません。

そして、最後の「個社単独ではDXは困難であるため、経営者自らの「価値観」を外部へ発信し、同じ価値観をもつ同志を集めて、互いに変革を推進する新たな関係を構築すること」は、要はエコシステムづくりのことです。

DXレポート2.2概要より

DXにも欠かせない3つの思考法

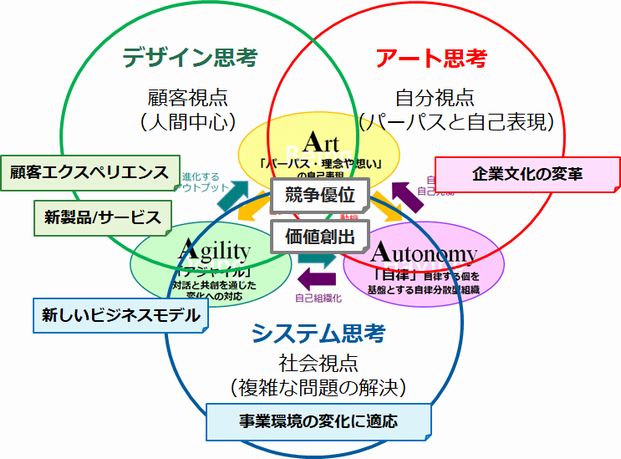

このようにDXを具体的に実現するために必要なのがアート思考、デザイン思考、システム思考の3つの思考法及びそれぞれのメソッド(方法論)です。

アマゾン、ベイシアではシステム思考のメソッドを取り上げましたが、もちろんそれだけではなく、「3つの思考法」を掛け合わせることによって、イノベーションやDX(デジタル・トランスフォーメーション)を実現することが可能になります。

「アート思考」・・・事業の目的や意味(パーパス)を可視化し、顧客の共感を得る。

「デザイン思考」・・イノベーティブな新規事業や新たな取組の設計(デザイン)を行う。

「システム思考」・・製品やサービスを通じたエコシステムを創造し事業を広げる。

日本能率協会主催「DX時代に求められる「3つの思考法」入門セミナー」開催